写字楼办公如何引入社交共享空间激发团队灵感火花

更新日期:

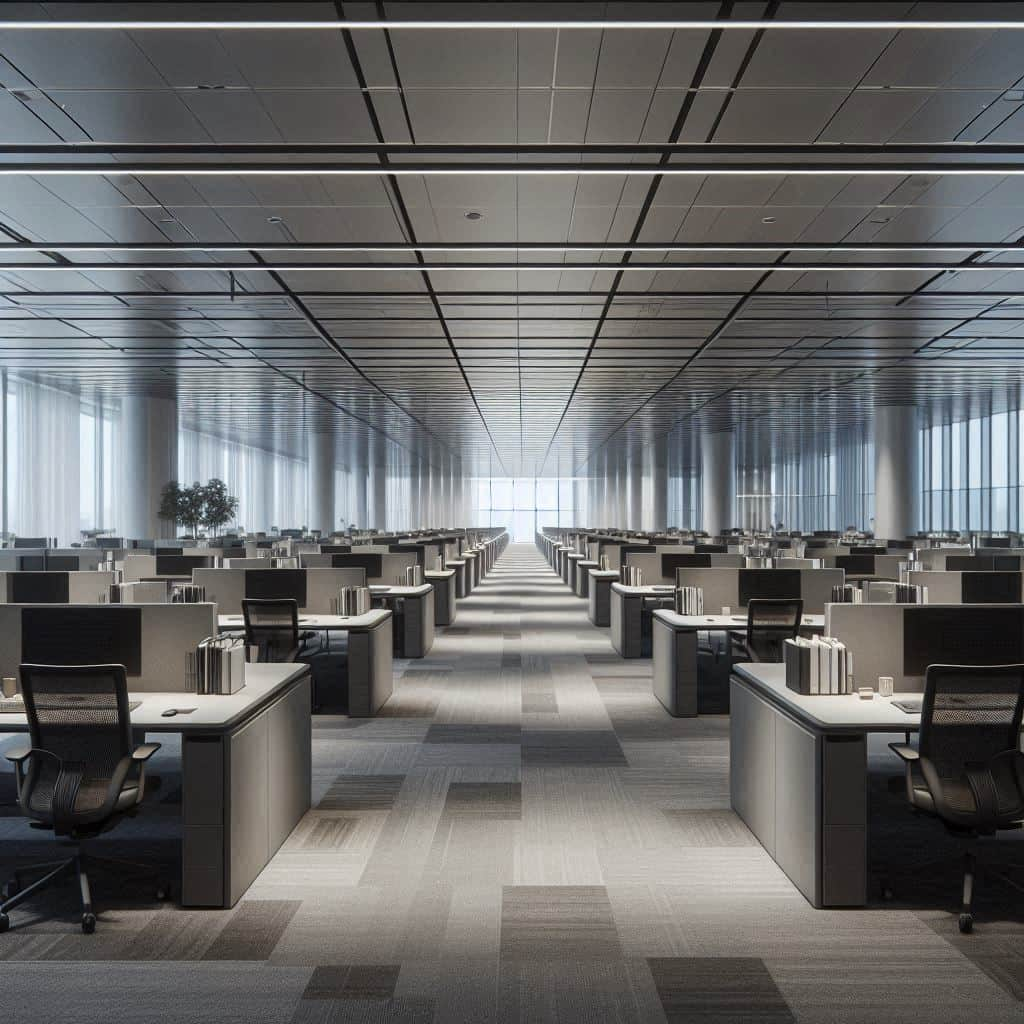

现代办公环境正在经历一场变革,传统的格子间布局逐渐被更具开放性和互动性的设计取代。越来越多的企业意识到,物理空间的设计能够直接影响员工的创造力与协作效率。在这种背景下,社交共享空间的概念应运而生,成为激发团队灵感的重要催化剂。

社交共享空间的核心在于打破部门与职级之间的物理隔阂。在西国贸大厦这样的现代化办公楼中,设计师们开始将咖啡吧、休闲阅读区甚至游戏角落融入办公区域。这些看似非正式的空间,恰恰成为跨部门交流的天然场所。当市场部的策划与研发部的工程师在咖啡机前偶遇时,往往能碰撞出意想不到的创新火花。

要充分发挥这类空间的价值,首先需要考虑动线设计。将共享区域设置在各部门必经之路的交汇处,能大幅提高偶遇式交流的概率。同时,这些空间应该配备可灵活组合的家具,方便员工根据讨论需求随时调整布局。一张可以快速变成白板的咖啡桌,往往比会议室里的固定设备更能激发即兴创意。

色彩与光线同样影响着社交空间的活力值。研究表明,温暖的色调搭配自然采光能显著提升人们的开放度和沟通意愿。在共享区域使用明亮的色彩方案,搭配绿植和艺术装置,可以营造出既放松又充满创意的氛围。这种环境下的头脑风暴,产出质量通常远超传统会议室的刻板讨论。

科技元素的融入能让共享空间发挥更大效用。在墙面嵌入可触控的大屏幕,方便团队随时记录和展示想法;设置无线投屏设备,让移动办公的员工也能轻松加入讨论。这些技术支持不仅提高了协作效率,也让创意过程变得更加可视化和互动化。

管理方式也需要相应调整。企业应该鼓励员工合理利用这些空间,而不是将其视为偷懒的场所。可以通过设置"创意时间"制度,明确某些时段专门用于跨部门交流。同时,在这些区域展示团队的成功协作案例,能够强化共享文化的正向激励。

值得注意的是,社交共享空间并非越大越好。研究表明,适度规模的半开放区域往往最能促进深度交流。200-300平方英尺的空间,配合良好的声学设计,既能保证私密性又不失互动性,是较为理想的选择。这样的尺度既避免了空旷感带来的疏离,又不会因拥挤而影响沟通质量。

评估共享空间的效果需要建立科学的指标体系。除了传统的员工满意度调查,还可以通过创意产出数量、跨部门项目增长比例等量化数据来衡量。同时,观察员工在这些区域的自发使用频率和停留时间,也能直观反映空间设计的成功与否。

未来的办公空间设计必将更加注重人际互动的质量。当企业能够将工作需求、社交需求和创意需求有机融合,就能打造出真正激发灵感的办公生态系统。这种转变不仅是物理环境的升级,更是企业文化和管理理念的革新。